三回忌法要の香典返しを選ぶ方法・詳しいマナーを完全ガイド

香典返し/

2025.06.16

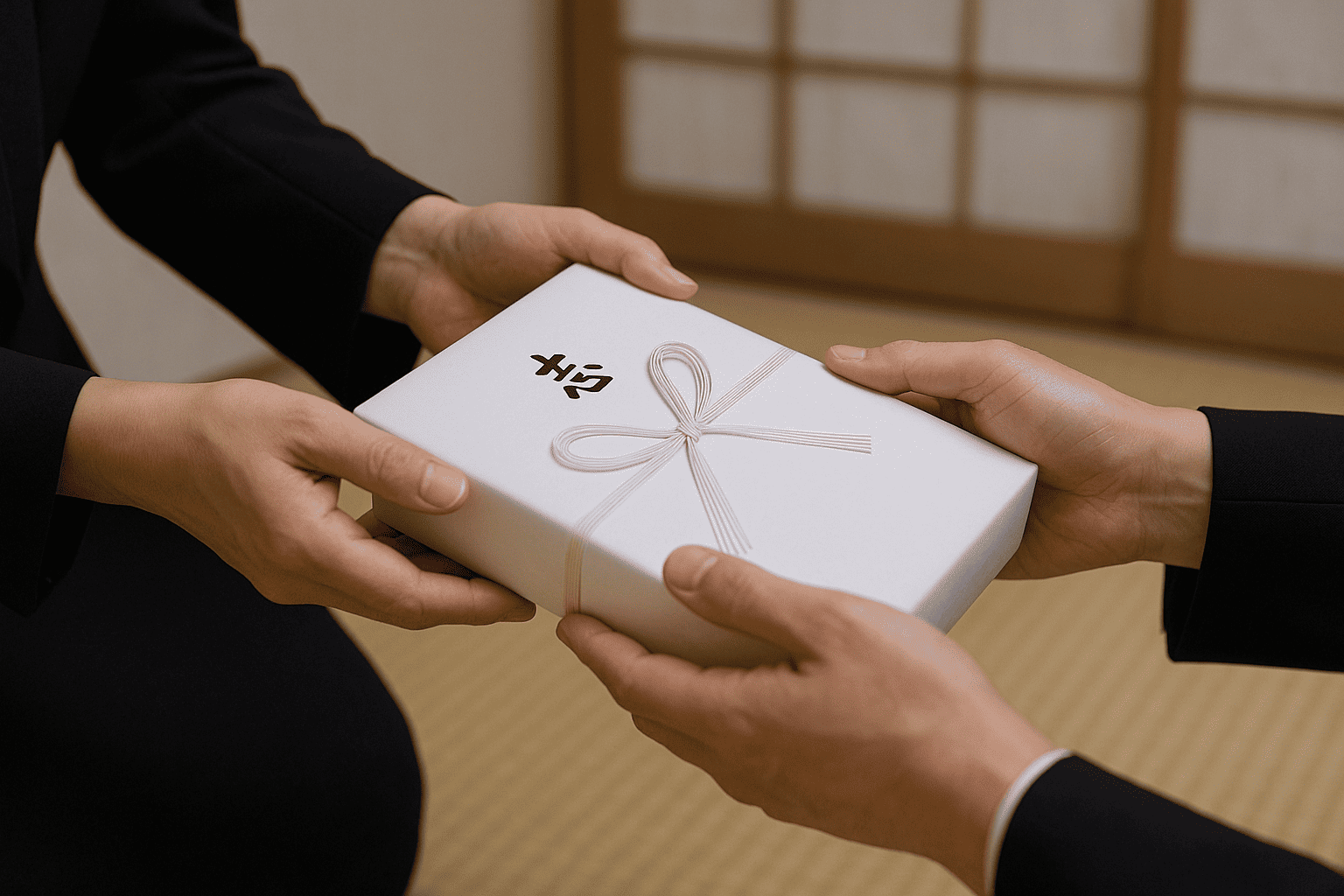

法要の中でも三回忌は、年忌法要で節目になる大切な法要とされています。参列される方はお供え物を持ってこられるので、施主や遺族の方々の中には「香典返しに何を選ぶべきか?」と悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実際、香典返しにどのような品物がふさわしいのか、相場はどのくらいがいいか、三回忌と香典返しについてのマナーなど、知っておくべきことは多くあります。。

そこでこの記事では、三回忌法要の香典返しの選び方や、詳しいマナーなど、意識したいポイントや適した品物なども紹介していきます。現在、三回忌法要が近く悩んでいらっしゃる方も、ぜひ参考にしてください。

三回忌の香典返しの贈り物を今すぐチェック

白川さやか

ギフトコンシェルジュ/Atelier GIFT 編集部

『「今」を贈る、心からのギフト。』を合言葉に、Atelier GIFTで年間2,000件以上のギフト選定をサポート。自分自身も年間30件以上のギフトを贈るほど、贈りもの好き。喜ぶ顔を見るのが何よりの原動力です。実体験に基づいたリアルな視点で、贈る人の気持ちに寄り添いながら、受け取る人の心にも残るギフトをご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。

INDEX

三回忌法要でも香典返しは必要

三回忌とは、故人が亡くなってから満2年後に執り行う年忌法要(仏教で定められた年の命日に営まれる追善供養)のこと。三回忌法要は、基本的に命日から満1年後に行われる一周忌法要と同じで、故人や親しかった方々を招き故人の供養と食事をおこない、香典返しを渡して終わるという流れです。

三回忌法要は約1ヶ月前から日程や場所などをお知らせする案内状の作成や、法事当日の香典返しなどを準備します。それに対して、招かれた方はお香典を用意します。そのため、基本的に香典返しの準備が必要です。

なお、三回忌の後にある七回忌以降は身近な身内や家族で執り行う場合が多いため、三回忌は参列者を広く招待しておこなう最後の法要として特に重要視されています。

三回忌法要・香典返しの基本をおさらい

- 三回忌法要の意義と三回忌法要がおこなわれる背景、他の年忌法要との違い

既に簡単に触れた通り、三回忌は、故人の命日から満2年目に営む法要です。一周忌の次の年忌法要で、故人の冥福を祈って供養するための行事です。

2年目なのに三回忌というのは、一周忌が過ぎたあと、亡くなった日を1回目の命日として数えるしきたりが仏教の中にあるからです。

例)

命日 2024年7月1日

三回忌 2026年7月1日

仏教では、亡くなった後7日ごとに生前の行いについて裁きを受け、49日目に生まれ変わる世界が決定するとされています。裁きを受ける49日は成仏するために特に大切な日とされ、親族や遺族など多くの方が集まり、故人がよりよい世界に行けるように祈ります。

一周忌・三回忌と続く年忌法要は、追加の裁きを受けることができるとされており、一周忌・三回忌では、故人がよりよい処遇を受けることを祈ります。

ここでは三回忌の基本として、他の年忌法要と何が違うのか明確に説明しておきましょう。

忌日法要

亡くなった日を「忌日」とし、忌日から7日ごとにおこなう法要をいいます。7日ごとに法要をおこなうことで、故人の無事成仏を祈ります。

7日ごとにおこなわれる忌日法要は、初七日から四十九日まで7回ありますが、最近では7回の忌日法要をすべておこなう人は少ないです。

一周忌

一周忌とは、故人が亡くなってからちょうど1年目の祥月命日をいいます。

よく間違われる「一回忌」は、故人が亡くなった日(命日)のことを意味します。

三回忌

三回忌とは、亡くなってから満2年目におこなう法要で、一周忌の後におこないます。一周忌が過ぎると、「回忌」という数え方にかわる点に注意が必要です。ちなみに、3という数字は「2の極端に偏った考えから離れる」という意味から、仏教では重要視されています。

七回忌

七回忌は、故人が亡くなってから6年後の祥月命日(しょうつきめいにち)のことをいいます。

一般的に七回忌からは、遺族や親族だけで規模を小さく法要をします。

また、7という数字ははお釈迦様が生まれたときに7歩歩いたことから、人の迷い姿でもある「六道」の世界を超えて悟りに至るという意味で、7が付く回忌に法要をおこなうといわれています。

十三回忌

十三回忌とは、故人の13回目の命日(亡くなって12年目)におこなう法要です。七回忌から6年後の法要となります。

十三回忌の日は、「大日如来」と一つになる日とされ、大切な意味があると考えられています。

このように、三回忌だけではなく、年忌法要にはさまざまな数があり、どの法要にも大切な意味が込められています。

また、各々の法要に意味があり、中でも3.7が付く法要には仏教的な深い内容も込められていることもわかりますね。

三回忌法要での一般的な流れを紹介

三回忌を仕切るのは施主

三回忌の費用や法要を仕切る人のことを施主といいます。施主は、葬儀で喪主を務めた方が三回忌法要の施主となります。配偶者や、子供などの家族や親族が務めることが多いでしょう。

三回忌に呼ぶ参列者はどこまで?

三回忌までの法要は、参列者を広く招待しておこなうのが一般的とされています。

家族や親戚、故人と親しかった友人なども招きます。

三回忌以降は身内でおこなう法要が多いです。

今は、三回忌法要も身内でおこなうところも多いので、親戚などに伝えて小規模でおこなうこともあります。

三回忌法要の一般的な流れ

地域や宗教などによって異なりますが、一般的な三回忌法要の流れは以下のようになります。

- 僧侶入場

- 施主によるあいさつ

- 僧侶による読経

- 参列者のお焼香

- 僧侶の法話

- 僧侶退場

- 施主によるあいさつ

- 会食

- 僧侶入場

まずは、僧侶の入場からはじまります。

自宅の場合は、僧侶が座るための座布団を用意します。 - 施主によるあいさつ

僧侶が着席したら、施主があいさつをします。

あいさつの内容は、参列者の方々に御礼と法要をはじめる旨を簡潔にまとめたものにします。 - 僧侶による読経

僧侶の読経をおこないます。

宗教によって時間は変わります。

約15〜30分みておきましょう。 - 参列者のお焼香

僧侶の読経している間に参列者はお焼をおこないます。

お焼香のマナーとして、前に座っている故人と親しい人から順番におこなうのが一般的です。 - 僧侶の法話

法話とは仏教の教えに基づく話です。

三回忌法要では5分程度の法話をされることが多いです。

また故人との関係によって、供養の意味を込めて故人との思い出話をする僧侶もいます。 - 僧侶退場

ちなみに、僧侶が退場するタイミングでお布施を渡すのが一般的。

黒いお盆にお布施を置いて、僧侶に差し出すのがマナーです。

また僧侶が会食に参加しない場合は、お布施とあわせてお車代や御膳料も渡しましょう。 - 施主によるあいさつ

会食の用意がある場合、挨拶を簡潔に済ませてこれからの予定を案内してください。

散会となるなら、最後の挨拶になるためしっかりと感謝の気持ちを伝えましょう。 - 会食

法要後は「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を行うのが一般的です。一般的にレストランを予約したり、仕出し弁当やお寿司をふるまったりします。

会食が終わったら、施主が最後の挨拶を行い、お礼の品物を私ながら参列者を見送ります。

一般的な三回忌法要の流れはこのようになります。宗教や三回忌をおこなう場所によって差が出ると思いますが、おおまかな流れとして覚えておきましょう。

三回忌で参列者に求められること

三回忌の参列者の方に求められることがいくつかあります。

ひとつが献杯時のあいさつです。会食がおこなわれる際、施主のあいさつの後に献杯になります。祝いの席では、乾杯になりますが、法要の際は、献杯といい、故人に敬意を示して杯を捧げる意味があります。

このあいさつは施主ではなく、故人と親しかった参列者に依頼することが一般的です。

また、参列者が言葉が多いことはありませんが、施主・遺族へのあいさつは気をつける必要があります。

例)

「本日はお招きいただき恐れ入ります。」

「今日は一緒にご供養させていただきます。」

など、遺族の方への労いの念を示すことが大切です。

「ありがとうございます。」という言葉がNGと言われることもありますが、「お招きいただきありがとうございます。」などは文章として問題ないです。マナーとして、「ありがとう」のフレーズは控えましょう。

三回忌の香典返しのマナーと心構え

ここからは、三回忌の香典返しをおこなう際の基本的なマナーや心構えについて紹介し、香典返しをお渡しする際に必要な例を挙げていきます。

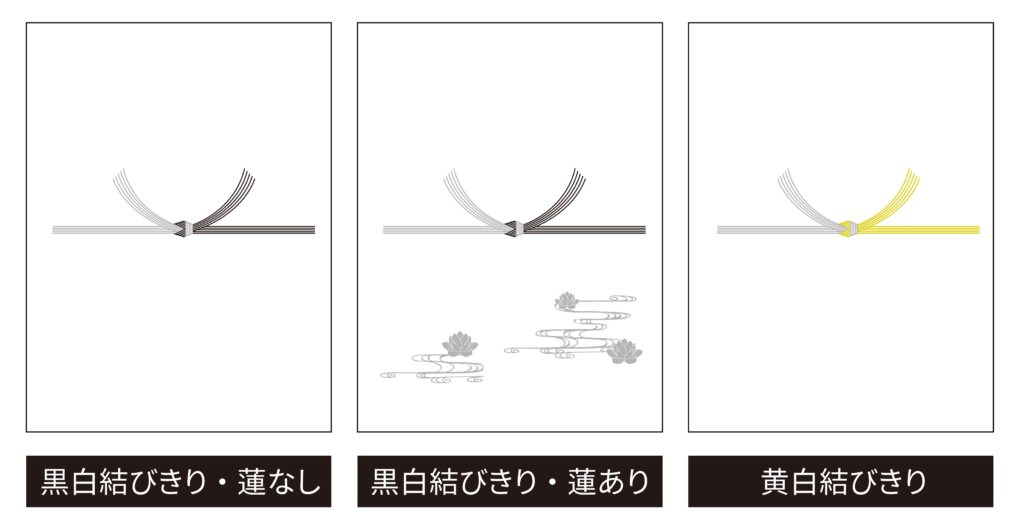

まず、水引は「黄白」「青白」の結び切りを使うようにしましょう。

四十九日の法要では、「黒白」の結び切りの水引を用いますが、三回忌の場合は「黄白」「青白」の結び切りの水引を使用するのが一般的です。

「黄白」の水引は主に関西・西日本・北陸地方などで使用されています。

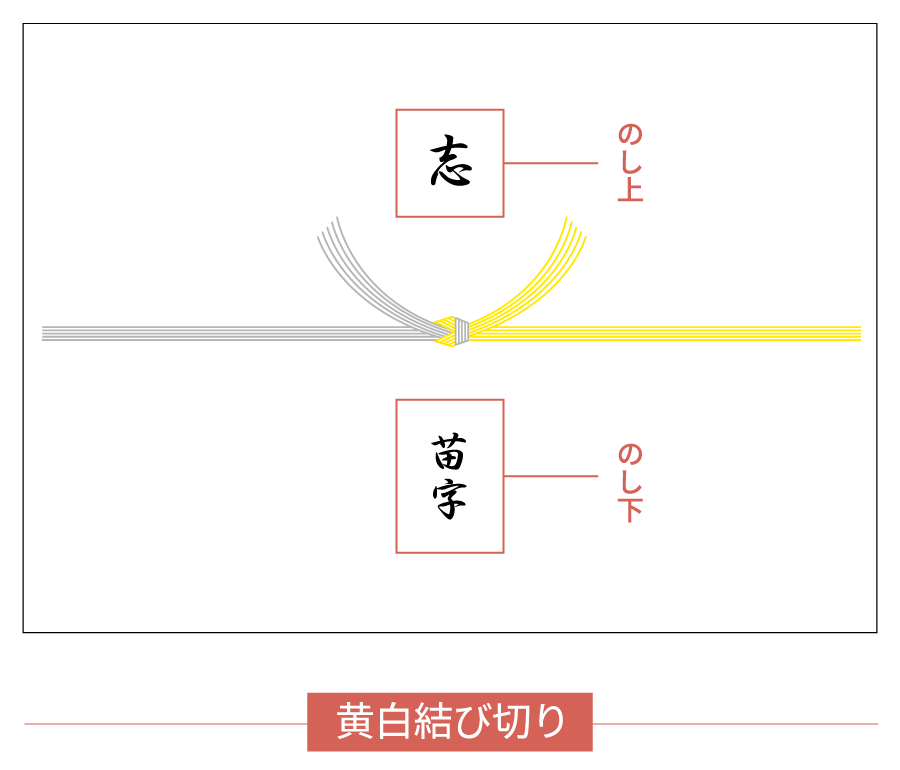

かけ紙の表書きは「志」とするのが一般的です。

志は「気持ち」という意味があり、ささやかな気持ちばかりのお礼という意思を表すといわれています。宗教関係なく志は使えるので、分からないときには表書きを志としましょう。

西日本では、「粗供養」や「満中陰志」と書くことが一般的です。三回忌の香典返しでは、かけ紙を包装紙の上にかける外のしにする方法が多く、地域によっては中にかけ紙を入れる内のしの場合もあります。

三回忌の香典返しのかけ紙の墨は、濃墨を使います。

薄い墨を使うイメージもありますが、四十九日までは「悲しみのあまり涙で墨が薄くなってしまう」という意味で薄墨を使用しますが、四十九日後は濃黒の墨を選ぶようにしましょう。

三回忌法要は、故人が亡くなって丸2年という節目でもあります。心が安定してくると共に、故人が縁でつながっていた方々をお話をするきっかけにもなるうえ、次の七回忌までには時間があるため、一区切りとなる法要でもあります。香典返しによって親族の心構えを伝えることも大切ですね。

- 香典返しを贈るタイミングと方法

三回忌の香典返しは、当日に参列者の方々に手渡しするのが一般的です。中には参列できなかった方もいらっしゃるので、香典返しを郵送することもあります。お供えをいただいてから、なるべく早く返すのがマナーとしてはいいでしょう。一般的に1〜2週間以内に送るようにします。

品物には、挨拶状を添えて郵送するようにしましょう。できるだけ手書きで書くことで、気持ちを届けることができるのでおすすめですが、人数が多ければ印刷でも問題ありません。

- 三回忌の香典返しの挨拶状の書き方

手渡しでも、郵送でも挨拶状をつけます。挨拶状では、句読点は控えましょう。「、」の代わりに空白、「。」の代わりに改行を用いて区切りを表現します。

理由はさまざまありますが、毛筆の名残といわれています。毛筆では句読点は使用していなかったことと、句読点は流れを止めることから、「省くことで滞りなく終わる」という意味を込めているという説もあります。

また、書中に「拝啓」や「敬具」、「三回忌へのお供えのお礼」などの記載はかならずおこないましょう。

【例文】

拝啓

先日 亡き父〇〇の三回忌に際しまして ご多忙の中 ご参列いただきご厚情の賜りに厚く御礼申し上げます

おかげをもちまして 三回忌の法要も滞りなく終えることができました

つきましてはこころばかりの品を贈らせていただきます

ご愛納いただければ幸いです

略儀ながら書面をもって挨拶申し上げます

敬具

◯◯年〇〇月◯◯日

喪主◯◯

以上のような挨拶状が一般的になります。よろしければ参考にしてくださいね。

これから三回忌の法要がある方も、参列される方もこういったマナーや心構えなどがあることを知っておくと滞りなく進めることができるでしょう。

三回忌法要における香典返しの相場

- 三回忌法要での香典返しの相場はどれくらい?

三回忌法要での香典返しの金額の目安は、1/3〜1/2が目安といわれています。しかし、三回忌法要では、その場で香典返しを渡すのが一般的なので、香典に応じた品物を用意するのは難しいです。いただいたお香典を考慮できないということに注意する必要があります。

だいたいの方が会食をおこなわれます。その分は入れずに、3,000〜5,000円ほどが相場といわれています。

- 適切な金額の選び方。

一般的に三回忌法要のお供えものや、香典では約1万円程度が目安とされるため、会食も合わせて半返しになるくらいの額が理想です。

ただし、いただいたお供えの金額が三回忌の香典返しの相場より多い場合、後日不足分の品物を送ります。中には高額な御香典やお供え物をいただくこともありますが、1/3〜1/4のお返しがいいとされています。

関係性でも適切な金額があるので、以下の相場も参考にしてみてください。

| 故人との間柄 | 金額 |

| 父母・子・兄弟姉妹・祖父・孫 | 1~5万円 |

| 叔父・叔母・甥・姪 | 5,000~3万円 |

| 親族以外(友人など) | 3,000~1万円 |

三回忌の香典返しの贈り物を今すぐチェック

三回忌法要の香典返しを辞退されたら?

- 香典返しを辞退された方への対応と心遣いとは?

参列者の方が香典返しを辞退されるのは、必要ないという意味ではなく、遺族の方への心遣いと捉えましょう。それに対して、香典返しをしなくても問題ありません。しかし、挨拶状はかならず送りましょう。

もちろん、香典をいただいたのに香典返しをしないことはマナー違反です。必ず、香典をいただいた方から辞退の申し出があった場合のみ、香典返しを送らず挨拶状のみという方法をとりましょう。

- 近しい間柄の方々への香典返しや特殊な例の場合

香典をいただいた方に、香典返しを贈るのはマナーです。たとえ子供や孫など、近しい間柄であったとしても、きちんと香典返しをしましょう。

先述のように香典返しの辞退があった場合、無理に香典返しをする必要はありませんが、こちらから、「近い間柄だから必要ないだろう。」と思って贈らないことはやめましょう。

また、施主の配偶者や、施主と一緒に暮らしている子供や孫などは、香典を出さないので香典返しは不要です。

他にも、地域や親族の中で特殊なルールがある場合もあります。

「半返しの必要はない」

「香典返しは贈らない」

「高額な香典をいただいても香典返しは〇円まで」

など、独特なルールがある場合はそちらに従うようにしましょう。前もって地元の慣習を確認することも大切ですね。

三回忌法要の香典返しに適した品物

三回忌法要の香典返しに適している品物は、「消えもの」を選ぶことが多いです。消えものとは、日用品ではタオルや洗剤、食べ物ではお菓子やお茶、調味料などの使ってすぐなくなる消耗品のことをいいます。

お菓子やフルーツなどもおすすめですがお供え物でいただくことも多く品物がかぶってしまうこともあります。同じ食品でもそうめんや海苔など、好きなときに使えるものも喜ばれます。

またカタログギフトは、金額に応じた商品が選べます。荷物のようにかさばることもなく、多くの商品が掲載されていて、自分の好きなものを選ぶことができるのでおすすめです。

三回忌の香典返しの贈り物を今すぐチェック

三回忌法要の香典返しで避けるべき品物

三回忌法要の香典返しで避けるべき品物がいくつかあります。ここでは、どのような品物がよくないのか解説していきます。

まずは、肉や魚は「四つ足生臭もの」とされ、殺生を重んじる仏教ではタブーとされています。できれば加工品も避けたほうがいいでしょう。

次にお酒です。お酒は、慶事との結びつきが強い品物です。神事や祭礼でよく使う日本酒はもちろん、アルコール全般を香典返しではNGとします。

お菓子はOKとされていますが、バームクーヘンは祝い事で使われることが多いお菓子で、年輪のように重ねるという意味でもおすすめできません。

以下、三回忌法要の香典返しで避けるべき品物と理由を表にしているので参考にしてくださいね。

| 香典返しに適していない品物 | 理由 |

| 肉・魚(加工品も含む) | 殺生を重んじる仏教の考えから、香典返しでは良くないとされています。 |

| 酒 | 祝い事や慶事で使われることの多い酒はNG。 |

| 鰹節・昆布 | かつお節は、勝男武士、勝男節・昆布は子生婦とも書かれ、生命力や子宝の象徴で、結婚や結納で使われるもので縁起物とされているため香典返しではNG。 |

| 現金・金券 | 数字でわかりやすい現金や金券はNG。(昨今合理化と伴い金券はOKともいわれています。) |

| バームクーヘン | バームクーヘンだけではなく、紅白・鶴亀・松竹梅など、慶事を連想させるものは避けるようにしましょう。 |

三回忌に気持ち伝わる香典返しをAtelier Giftで

三回忌に気持ちを込めた香典返しをお考えの方は、「Atelier GIFT」にぜひご相談ください。Atelier GIFTでは、三回忌法要のマナー・お祝い事など熟知した専門のコンシェルジュがさまざまな悩みに応えます。

その他Atelier GIFTでは、人気のカタログギフト・タオル・お菓子のセットなど、用途に合わせた贈り物はもちろん、オリジナルギフトサービスもご用意しています。

三回忌法要の香典返しなど、金額から選びたい場合も大変利用しやすくなっています。この機会に、ハイセンスでラインナップ豊富なAtelier GIFTで感謝の想いの伝わる贈り物を選んでみてください。

三回忌の香典返しの贈り物を今すぐチェック

香典返しの掛け紙(のし)に関するよくある質問

Q1:三周忌の法事のときの香典返しについての質問です。

当日、来てくださった方にレストランで振る舞うお食事代も含めて、半返しするのがマナーでしょうか。

当日は、会食後、お香典をいただいた方にお茶葉セットなどをお持ち帰りいただいて、後日金額的に足りない部分をカタログギフトで贈ろうと思っています。

A1:一般的に食事をふるまい、手土産を渡して帰っていただく形で大丈夫です。

法要において、金額が足りない部分をお返しする習慣は一般的にありません。

ただ、一周忌や三回忌は親族や身内、親しかった方々などがいらっしゃいます。

また、会食をおこなうならばお香典は1万円程度で、夫婦の場合2万円です。

食事が2,000〜5,000円程度、飲み物代が2,000円程度として、会食そのものの金額は1人約4,000〜7,000円です。これに2,000〜3,000円程度の香典返しを渡すのであれば、1人6,000〜1万円と、それほど食事費用も高くなく、自然と半返しになります。

法事法要に高額な金額をいただくケースはレアですが、その場合は「過分なお香典をいただいてしまい申し訳ないです。」と一言いった上で、お返しの方法を尋ねるのもいいでしょう。

Q2:父の三回忌の質問です。

お供え物やお香典は半返しが基本で、すべて半返しをしてきました。

法要では、来てくださった方々には食事もしていただいて、父を偲んでいただいています。お香典とお供え物はそれぞれ半返しにしています。

業者さんに聞いても、お食事をもてなすことでお返しになっていますと言われます。

ご出席いただいていない方へのお礼はしなければならないと思っていますが、言われてみれば会食でお礼、お返しをしているという解釈もできるのかもと迷っています。

地方で風習が違うのかもしれませんが、一般的にどうなのでしょうか。

ちなみに関西・大阪の法要で親族は大阪在住です。

※お香典の額(ご夫婦の場合20,000円、お一人の場合が10,000円、食事は5,000円くらいで、お返しを粗供養として2,000円程度のお茶セットと、お供え物を家族ごとに分けてお持ち帰りいただいています。)

A2:三回忌のお香典返しですが、香典返しの金額は、頂いた香典の1/3〜1/2が目安となっています。また、約2,000円〜5,000円が返礼品の相場となります。

質問の場合、1人1万円のお香典をいただき、食事に5,000円、粗供養に2,000円なら半返し以上になってしまうかもしれません。

地域によって差があるとおもいますが一般的には食事込みで半返し程度でしょう。

法要に出席して食事を頂く場合、お供え物が3,000円程度としたら、お食事代を3,000円前後、帰りに渡す品物が2,000円としても充分なお返しでしょう。

いただいたお供え物やお菓子も、その場でばらして分けて持ち帰ってもらうようにしているのであれば、後からお返しの追加を考える心配もありません。

Q3:三回忌法要の品物で、もらって嬉しいもの・嬉しくないものとはなんでしょうか?予算は2,000円程度で考えています。

A3:香典返しとして贈られるものは、消えものといって食べてなくなるもの・消耗できる日用品などが多く取り扱われています。

乾物など、高級ですが自分でかってまでという食品なので喜ばれるでしょう。

お菓子のセットも甘いものが好きな方には喜ばれます。乾物や調味料なども料理で使うものなので、もらうとうれしいですね。

三回忌の香典返しを心をこめて選びましょう

三回忌法要は、執り行う側もですが、参列される方も香典返しのマナーをあまり理解していないときや、誤って覚えてしまっていることもあります。

三回忌法要や香典返しのマナーやルールはあるので、失礼のないようにしたいですが、やはり大切なことは、故人を思って執り行う、参列するということでしょう。

Atelier GIFTでは、そんな三回忌法要の香典返しに選びたいと思うようなアイテムを豊富に取り揃えています。

たくさんあるアイテムの中から、お客様の思いを形にできるギフトをお選びいただけます。ぜひ、Atelier GIFTで香典返しを選んでみてはいかがでしょうか。

Atelier GIFTでは、ギフトの専門家が用途や贈るお相手ごとに、おすすめ商品やセット商品の提案も行っております。のしや包装についてのお悩みもお気軽にぜひご相談ください。

三回忌の香典返しの贈り物を今すぐチェック