香典返しへのお礼が伝わるメッセージ例を相手別に紹介!

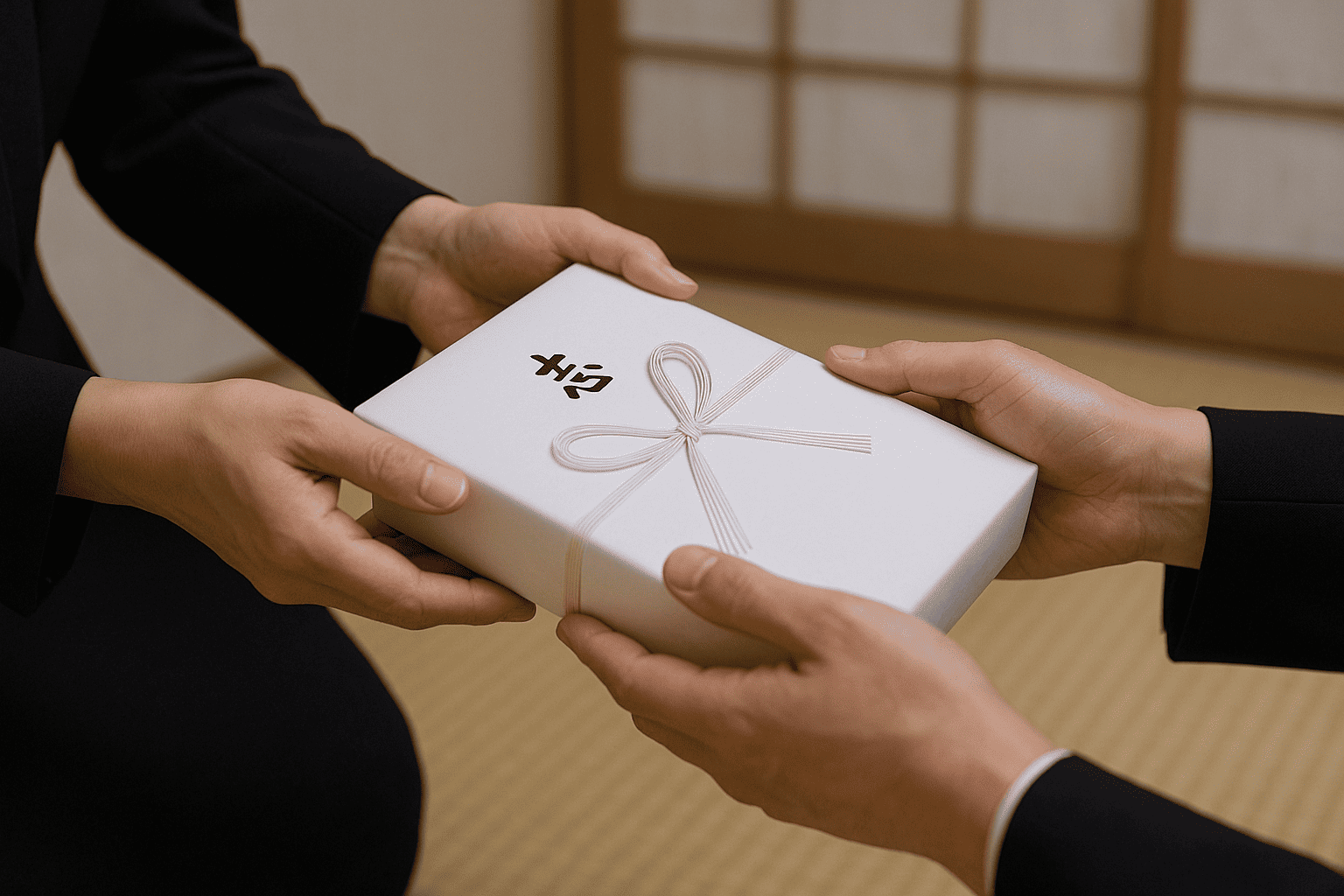

香典返し/

2025.06.16

葬儀に参列したり、親しい方に不幸があったとき香典を渡したお返しとして、香典返しをいただきます。一般的に香典返しは香典に対するお礼品なので、それに対してお礼を重ねる必要はありません。

しかし、状況によってお話ができなかったり、忙しくお香典しか渡せていなかったりと、伝えたい言葉がある場合もあり、どのように感謝の気持ちを伝えたらよいか悩んでしまうこともあるでしょう。

今回は、香典返しへのお礼や伝え方や例文を紹介・解説します。遺族の方に失礼のないように香典返しへのお礼ができるマナーを知っておきましょう。

香典返しの商品一覧を今すぐチェックする

白川さやか

ギフトコンシェルジュ/Atelier GIFT 編集部

『「今」を贈る、心からのギフト。』を合言葉に、Atelier GIFTで年間2,000件以上のギフト選定をサポート。自分自身も年間30件以上のギフトを贈るほど、贈りもの好き。喜ぶ顔を見るのが何よりの原動力です。実体験に基づいたリアルな視点で、贈る人の気持ちに寄り添いながら、受け取る人の心にも残るギフトをご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。

INDEX

香典返しにお礼は不要です

冒頭でも触れた通り、一般的に香典返しへのお礼は不要です。

香典返しはこちらが渡した香典に対するお礼の品で、それにお礼することは、お礼を重ねることにあたり逆に失礼になってしまいます。

これは、香典返しには、お礼の他に「四十九日が過ぎ忌明けを迎え遺族も気持ちを入れ替えます」という意味や、「四十九日を無事迎えることができました」という報告の意味もあります。そのため、それに対してお礼を重ねることは、「不幸が重なる」という言葉を連想させてしまうのです。

お礼で使われる「ありがとう」は避ける

香典返しへのお礼は不要とされていますが、せめて香典のお返しを受け取った旨の報告はしたいという方もいらっしゃるでしょう。

香典返しへのお礼を伝える際、最近では当日返しが主流となっていることも考えて、香典返しへのお礼の言葉選びにも配慮が必要です。

葬儀の当日に香典返しをいただいた場合は、直接的な感謝の言葉である、「ありがとう」という言葉は使わないようにします。遺族への労いや気遣いの言葉の「恐れ入ります」や「恐縮です」といった表現に変えるようにしましょう。

声のボリュームも小さく保ち、感謝の気持ちを伝えるようにして、丁寧なお辞儀をします。

直接香典返し(当日返し)へのお礼のポイント

- 直接的な感謝の言葉である「ありがとう」は避ける

- 「恐れ入ります」「恐縮です」と控えめな表現をする

- 声のボリュームは小さくする

- 声のトーンは低くする

- お辞儀などの動作を丁寧におこなう

メッセージを伝えるなら電話や手紙・メールにする

発送で香典返しを受け取ってそのままにするのも気が引けてしまうから、香典返しへのお礼がしたいという方もいらっしゃるかもしれません。

そんなときには、電話や手紙、メールなどで、返礼品が無事に到着したことを知らせてもよいでしょう。もちろん、つい口にしてしまう「ありがとうございます」も避けるように香典返しへのお礼をいうのがマナーです。

電話での香典返しへのお礼

遺族の方が遠方である場合など、香典返しへのお礼を伝えたいときもあるでしょう。電話で香典返しへのお礼の言葉を伝える場合は、「今お電話よろしいでしょうか」など、ご遺族の方が電話できる状態か、最初に確認する事が大切です。

また、相手をあまり長く拘束しないよう長電話は避けて、できるだけ簡潔にお礼の言葉を伝えるよう意識するのが大切です。 「この度はありがとうございました」など、つい口にしてしまいがちですが、「ありがとう」は避けるように注意します。

「お心遣い頂戴いたしました」や「お気遣い恐れ入ります」などご遺族への労いの言葉や心遣いの言葉がふさわしいですね。他にも気をつけたい「ますます」や「重ね重ね」など重ね言葉も使わないようにしましょう。

最後に「電話で香典返しへのお礼を伝えることへのお詫び」を忘れないようにすると遺族の方への気遣いも伝わります。

電話のポイント

- 電話できる状況やできる時間にかける

- 長電話にならないようにする

- 「ありがとう」や重ね言葉を使わない

- 最後に香典返しへのお礼を電話でおこなうことへのお詫びをする

手紙での香典返しへのお礼

手紙や葉書で香典返しのお礼を伝えることは、比較的ご遺族への負担が少ないのでおすすめです。また、弔事では日本古来の習慣にのっとった丁寧なやり方が尊重されます。その意味で、手紙や葉書は最も丁寧に心配りをお伝えできる方法と捉えられやすいお勧めの方法です。

手紙やはがきなら電話ほど相手の時間を取りませんが、届くまでに時間がかかります。翌日にはポストに入れられるように準備し、書いた日付も添えるといいでしょう。

なお、縦書きの挨拶状では、句読点を入れないのがマナーとされています。読みにくい場合は、スペースを作るなどして読みやすくなるように工夫しましょう。時候のあいさつは不要です。

「拝啓」などの頭語や「敬具」などの結語も使わなくても大丈夫ですが、頭語と結語はセットなので頭語をつけるなら結語もつけます。目上の方なら、少し改まって「拝啓」「敬具」で締めくくってもいいでしょう。

デザインとして一般的なのは無地・白一色のレターセットですが、相手の気持ちを想像して手紙の装飾やカラーを選んでみるのもおすすめです。特別派手な赤やピンクなどの色でなければ、相手の心が慰められるような、選んだ人の気持ちが伝わるようなレターセットなら失礼になりません。

便箋を2枚、2重封筒を使用すると「重ねる」は「不幸が重なる」を連想させます。文章が長くならないという意味においても、避けるのが無難です。

手紙のポイント

- 長文にならないよう簡潔にまとめる

- 句読点を使わない

- 手紙は届くまで時間がかかるので早めに投函する

- 直接的な感謝の言葉や重ね言葉は使わない

- 便箋2枚や重なった封筒など「重なる」を連想させるものは使わない

メール(LINE)での香典返しへのお礼

普段からメールでやり取りするような親しい間柄なら、メールやLINEでお礼を伝えても失礼にはなりません。メールは書いてすぐ送れるので、香典返しが届いた当日にお礼を伝えることができます。一度読み返し、重ね言葉や不適切な言葉を使っていないかもチェックもするようにしましょう。

香典返しへのお礼メールでは、最初に「メールで失礼します」と添え、丁寧な言葉遣いを心がけます。また、件名にメールの内容や自分の名前を書いておくと相手がわかりやすいでしょう。文章で気をつける点は電話や手紙と変わりません。

メールのお相手へ返信の気遣いをさせないために、「返信は不要」という旨を書いておくといいでしょう。メールでも句読点はもちろん、絵文字・顔文字を使わないよう注意してください。親しい間柄であったとしても、シーンに合わせた文章を心がけることが大切です。

また、年配や目上の方へのメールは軽率と捉えられる可能性もあるので、控えるようにしましょう。

メール(LINE)のポイント

- 「メールで失礼します」などの挨拶を最初に入れる

- 句読点を使わない

- 返信は不要と伝える

- 絵文字・顔文字は使わない

- 年配や目上の方には極力メールで送らない

例外的なケースについて

香典返しのお礼状に、「これに対するお礼返しは不要であること」が記載されているケースがあります。香典返しへのお礼は一般的には不要ですが、中には丁寧にお礼をしてくれる方や、悩んでお礼をしてしまう方もいらっしゃることへの配慮でしょう。

こういった記載がある場合、香典返しへのお礼はしないようにしてください。お礼が不要であることをきちんと明確に記載していることは、贈り主様への配慮です。

また、いただいた香典返しの感想などを伝えることもタブーです。いい品物をいただいたとしても、褒めるような言葉や「ありがとう」は控えるようにしましょう。遺族の方を労う・気遣う言葉でとどめておくのがマナーです。

もし、いただいた品物がとても素敵だったことを伝えたい場合は、日を改めて違う機会に話すようにしましょう。

以上のように、本記事ではメッセージの例文について詳しく紹介します。

香典返しへのお礼として「家族」に送るメッセージの例

比較的親しい家族へ贈る香典返しへのお礼は、かしこまりすぎないようにしましょう。手紙でも、メールでも親しい間柄の家族ならかまいません。

簡単な方法でお礼を伝えるとはいえ、基本的なマナーはどの方法とも変わりません。長文は避け、遺族の気持ちに寄り添う内容にしましょう。

一般的に、香典返しへのお礼メッセージには順序があります。まずは例文を参考に書いてみましょう。

例)

拝啓(※1)

穏やかに秋が深まる頃(※2)

〇〇様(ご家族様)におかれましてはいかがお過ごしでしょうか

本日 お返しの品を頂戴しました

大変な中 このようなお気遣いに恐縮しています(※3)

お疲れの出る頃と存じます

どうぞご自愛くださいませ(※4)

略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

敬具(※1)

※1:頭語・結語は改めて入れなくてもOKですが、入れるなら必ずセットで入れる

※2:時候の挨拶を入れる

※3:香典返しが届いたことへのお礼を書く

※4:相手の心身を気遣う言葉を添える

以上が一般的な香典返しへのお礼メッセージの例文です。これを踏まえて、メッセージの相手によって内容を少し変えていきましょう。

親しい家族へのメッセージ(親・兄弟姉妹・子供など)

本日、お香典返しが届きました

ご丁寧にしてくれて 恐れ入ります

その後 いかがですか

ご家族の皆さんも落ち着かれた頃ですか

大変だと思うけど、お体をお大事にしてください

何かできることがあったら何でも言ってください

親しい家族へのメッセージ(あまり会わない場合)

前略

今日ご供養のお品が届きました

お心配りを頂き恐れ入ります

季節の変わり目 どうぞ健康に留意してお過ごしくださいませ

落ち着かれたらまた お茶でもご一緒しましょうね

草々

家族の場合、その親近感からラフな文章になりがちですが問題ありません。あまり顔を合わせない場合は、少し形式張った文章でもいいでしょう。

メールの場合、件名に「香典返しのお礼」などと書いておくのもいいでしょう。

香典返しへのお礼として「親戚」に送るメッセージの例

香典返しへのお礼で親戚に送るメッセージは、親族の関係性によっても変わってきますが、少しかしこまった文章にするのがいいでしょう。

特に面識のない親戚の場合は、特に文章や表現には失礼のないように配慮が必要です。

親戚に送るメッセージ

拝啓

本日、ご供養のおしるしをいただきました

ご丁寧なお心遣い 大変恐縮です

ご家族の皆様におかれましては その後いかがお過ごしでしょうか

何かとご心労が多いことと思いますが どうかお身体ご自愛下さい

失礼ながら書中にてご挨拶申し上げます

敬具

令和〇〇年〇月

親戚の方が目上の相手の場合、「拝啓」「敬具」などの頭語・結語を使います。また、香典返しへのお礼を伝えます。一般的な例文でも挙げましたが、相手を労う言葉で気遣います。

最後に「書中にて、ご挨拶申し上げます」と挨拶を締めくくります。このとき、「お礼申し上げます」はNGです。手紙の場合、最後にお礼状を出す日付を明記します。

香典返しへのお礼として「親しい友人」に送るメッセージの例

親しい友人へのメッセージは、固くなりすぎないメッセージでも問題ありません。しかし、親しき仲にも礼儀ありなので、マナーはしっかり守った内容にしましょう。

親しい友人へのメッセージ(先輩など少し目上の友人)

件名:○○より香典返しのお礼

○○さん

メールでのお礼失礼いたします

その後 いかがお過ごしでしょうか

本日 香典返しの品が届きました

お心遣いに恐縮しております

○○さんもお体だけは大切にしてください

親しい友人へのメッセージ(同級生などの友人)

こんにちは

突然のメールで失礼します

その後元気してますか

気になってメールしました

今日 香典返しが届きました

お気遣い恐れ入ります

また○○さんの素敵な笑顔を見られるといいな

また 食事でもいって話しましょう

なおご返信には及びませんのでお気遣いなくよろしくおねがいします

親しい友人へのメッセージ(LINE)

LINEで失礼します

○○ちゃん

ちゃんとご飯を食べていますか

今日 香典返しが届きました

お心遣いに家族一同恐縮しています

体に無理のないようにしてくださいね

何かできることがあればいつでも力になります

お母様にもよろしくお伝えください

など、かしこまりすぎず、くだけすぎない文章が望ましいでしょう。

香典返しへのお礼として「目上の方」に送るメッセージの例

目上の方にメッセージを送る際は、メールか手紙かによっても内容が少し改まった文章になりがちです。手紙の場合と、メールの場合の両方を紹介しましょう。

目上の方に送る手紙のメッセージ

拝啓

本日 ご供養の品を頂戴いたしました

ご丁寧なお心遣いに大変恐縮です

立秋とは名ばかりで猛暑が続いておりますが その後いかがお過ごしでしょうか

季節の変わり目が訪れていますので どうぞお体にお気を付けください

略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

敬具

令和○○年○月

「拝啓」「敬具」などは省いても構いませんが、目上の方に贈る場合は入れるとより丁寧になります。香典返しへのお礼をしっかり伝えましょう。

近況を伺いながら、香典返しを受け取ったことに対する感謝を自然に伝えましょう。相手を気遣う言葉をいれ、簡略した挨拶と詫びる言葉も忘れないようにします。最後に手紙やはがきの場合は、出す日付を記載しましょう。

目上の方に送るメールでのメッセージ

○○様

本日お返しの品をいただきました

ご丁寧なお心遣いをいただき大変恐縮です

一日も早くご家族みなさまに笑顔が戻りますよう お祈りしております

季節の変わり目ですので どうぞご自愛ください

取り急ぎ メールにて失礼いたします

メールを送る際、多くの方からメールをいただいている可能性や、見落とす可能性もあります。件名には「〇〇から香典返しのお礼」など付けておくといいでしょう。

取り急ぎと文章に入れることで、メールで恐縮ですがという気持ちがお相手にも伝わります。文章は長くなりすぎず、簡潔にまとめるようにしましょう。

香典返しへのお礼メッセージを伝える「Atelier GIFT」

香典返しへのお礼は基本的に必要がないものですが、どうしても伝えたいという方もマナーを守って伝えることができます。できるだけご遺族のお気持ちを考えて香典返しが届いたことを連絡するようにしましょう。

また、香典返しなどのお悩みやご相談がございましたら、Atelier GIFTのギフトコンシェルジュにご相談ください。長年のギフトの知見を活かして、お客様の疑問や相談にしっかりお応えします。

Atelier GIFTでは、葬儀やお通夜など参列くださった方や、香典をいただいた方への「香典返し」のギフトも幅広く取り扱っております。

感謝の想いを贈り物と一緒に。大事なお相手との心温まるひとときを贈ります。

香典返しの贈り物一覧を今すぐチェックする

香典返しへのお礼に関するよくある質問

ここでは、香典返しのお礼に関するよくある質問とその回答をまとめましたので、事前にチェックしておくと安心です。

香典返しが届いたと連絡がきたとき、マナーとしてどのように返事をすればよいですか?

お礼を重ねることはマナー的によくないので、特に返信をする必要はありませんが、返信をおこなうのなら、「ご丁寧にご連絡いただきありがとうございます。無事に手元に届いてよかったです。」でも充分でしょう。

仲の良い友人から香典返し(お菓子)をもらったとき、LINEではどんな言葉を送るのが適切ですか?「恐縮です」や「大事にいただきます」は使っても大丈夫でしょうか?避けるべき表現も知りたいです。

一般的に、香典返しのお礼は不要です。

覚えておいていただきたいのですが、「香典返し」のお礼はご遺族に対して失礼に当たるということです。そもそも香典返しは葬儀の参列者からいただいた香典に対するお礼です。

その他にも、「いただいた香典により、無事法要を済ませることができました」という報告の意味も兼ねています。

ただ、どうしても何かしないと失礼なような気がしてしまうのであれば、「ありがとうございます」という言葉は使わないようにしましょう。

例)

◯「香典返しの品物が届きました。ご丁寧に恐縮です」

✕「香典返しのありがとうございます」

香典返しへのお礼は、基本的には必要がありませんが、伝えたいのであれば香典返しが無事に届いた報告を入れるようにするといいですね。

香典返しを辞退したのに贈り物が届いた場合、「香典返しを受け取りました」と「お品物を受け取りました」、どちらの表現が適切ですか?

香典返しを辞退しているのであれば、「お品物受け取りました」で問題ないでしょう。

相手のお気持ちもありますので、言葉は必要ないと思いますが、無難な対応としてもお声がけだけでもしておくといいですね。

香典より高価な香典返しを2回ももらいました。お返しをすべきか迷っていますが、どう対応するのが丁寧ですか?

香典返しへのお礼はやめましょう。

香典返しへのお礼を重ねることは、「不幸が重なる」ことを連想させてしまいます。

お気持ちをありがたく受け取っておきましょう。今後、会う機会があれば、食事をご馳走するなどでお返しではない形がいいですね。

心のこもったメッセージで伝わる香典返しへのお礼

本来、香典返しへのお礼は必要ありませんが、お礼をいいたいという気持ちは大切にしたいですよね。しかし、伝え方を間違うと相手への伝わり方も変わってしまいます。だからこそ、言葉やメッセージで気持ちを伝えることが大切です。

送り主にちゃんと届いた報告をしないとという不安になる方もいるのも事実です。また、香典返しへのお礼は、お相手の状況や気持ちを考えておこないましょう。

Atelier GIFTは、そんなお客様の香典返しへのお礼のご相談や、「香典返し」のご相談などにも丁寧に対応してくれます。ギフトの専門家でもあるコンシェルジュがいるので安心です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

コンシェルジュが厳選した香典返しの商品一覧を今すぐチェック